Visual Perceptual Organization Ability in

Autopsy-Verified Dementia with Lewy

Bodies and Alzheimer’s Disease

Journal of International Neuropsychological Society 2016: 22; 1-11

- INTRODUCTION

- Dementia with Lewy Bodies (DLB)와 Alzheimer’s Disease (AD)는 기능의 저하가 서서히 시작되고, 일화적 기억, 집행 기능, 주의력, 언어 및 의미 기억, 시공간 기능 등 전반적인 인지 기능 손상이 발생한다는 점에서 임상적으로 감별이 어려운 질환이다. 그러나 DLB는 AD에 비해 일화적 기억과 의미 기억이 상대적으로 양호하며, 시공간 기능의 결손이 두드러지는 점이 특징적이다. DLB의 시공간 기능의 결손에는 두 가지 독립적인 시각 통로인 배측 시각 통로(dorsal visual stream)와 복측 시각 통로(ventral visual stream)의 기능 저하가 모두 포함된다1). 이전 연구에 따르면, DLB환자들은 복측 시각 통로가 관여하는 사물과 형태 변별과제(object and form discrimination)에서 뿐만 아니라, 배측 시각 통로가 관여하는 시공간 과제들에서도 AD환자들에 비해 저조한 수행을 보이는 것으로 보고된 바 있다. Hooper Visual Organization Test (VOT) 는 부분을 전체로 지각하고 개념적으로 재구성하는 능력을 평가하는 검사로서, 이를 위해 배측 및 복측 시각 통로로부터 수집된 공간적, 물체-식별 정보를 통합해야 한다. 앞서 fMRI 연구에서는 정상인이 VOT 를 수행할 때 bilateral superior occipital & posterior superior parietal cortex를 포함하는 배측 경로와 lateral occipital and posterior inferomedial temporal cortex를 포함하는 복측 경로의 피질 영역에서 test-related activation 이 나타난 바 있다. 이러한 관점에서 보면, Hooper Visual Organization Test (VOT)는 DLB를 AD와 감별하는데 민감할 것으로 예상할 수 있다. 또한 VOT는 대면이름대기능력의 영향을 받을 수는 있으나, 주의력, 집행기능 또는 운동조작기술에 유의한 영향을 받지 않는 검사로 알려져 있다. 이 연구에서는 VOT를 이용하여 부검을 통해 확진한(autopsy-confirmed) DLB와 AD의 시공간기능의 결손을 비교하였다. 또한 DLB 환자에게 AD 병리가 공존할 수 있으므로, DLB환자에서 보이는 시공간 장애가 주로 Lewy body의 병리에 의해 기인되는지, 아니면 AD의 병리에 영향을 받은 것인지를 확인하기 위하여, Braak stage (high & low) 로 DLB의 하위 집단을 구분하여 수행을 비교분석 하였다

- 1) 후두엽과 두정엽을 포함하는 배측 시각 통로(dorsal visual stream)는 위치 정보를 처리하는 시각 통로로서, 위치, 거리, 상대적인 위치, 움직임 등 공간적 정보들에 대한 시각적 처리를 담당한다. 후두엽과 측두엽을 포함하는 복측 시각 통로(ventral visual stream)는 사물 지각을 담당하며, 모양, 방향, 크기, 색깔뿐만 아니라 사물, 얼굴 등을 지각하는데 관여한다.

- METHODS

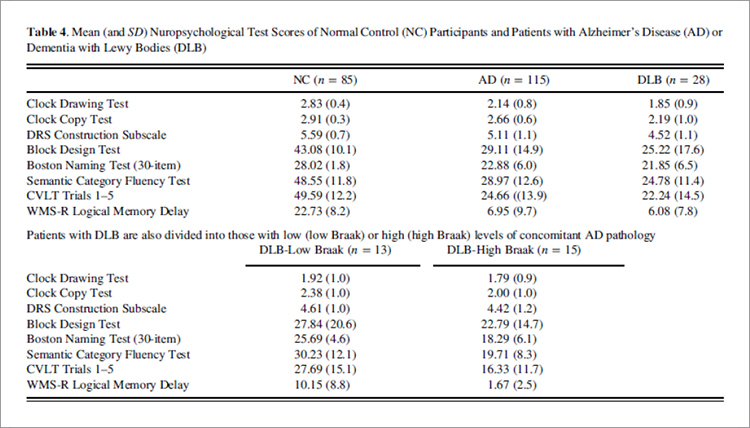

- 인구통계학적으로 유사하고 부검을 통해 확진한 DLB (n = 28), AD (n = 115) 그리고 정상인 (n = 85) 대상자들의 VOT (Hooper, 1983)와 신경심리학적 검사 결과를 비교하였다. 또한 DLB 에서 AD 병리의 영향을 알아보기 위해 high Braak stage와 low Braak stage 집단으로 구분하여 신경심리학적 검사 결과를 비교해보았다2). VOT는 선으로 그린 친숙한 사물을 2~3조각으로 나눈 뒤 한 장의 자극 카드에 조각들을 흩어서 제시하고, 항목 당 제한 시간 1분 안에 그 사물이 무엇인지 구두로 맞추어야 하는 검사이다. 전체 30개 항목으로 구성되어 있으며, 표준화된 검사 방식으로는 맞으면 1점, 물체는 알아보지만 이름을 말하지 못하면 점수의 반만 획득하게 된다. 그러나 본 연구에서는 비표준화된 방식으로 이름대기 과제도 함께 시행되었는데, 환자가 정확하게 알아보지 못한 항목에서 그 사물을 나눠지지 않은 온전한 모양으로 보여주고 20초를 주어 맞게 이름을 말하면 1점을 주고, 알아보지만 이름을 말하지 못하면 점수의 반만 획득하게 하였다. 본 연구에서는 VOT의 표준화된 방식의 점수(30점 만점)를 사용할 뿐만 아니라, VOT 수행에서 이름대기 능력을 통제하기 위해 VOT 파생 점수를 산출하였으며, [(VOT 점수 / VOT 이름대기 점수) x 100]으로 계산하였다. 본 연구에서는 시공간 능력을 평가하기 위해 VOT이외에도 Clock Drawing, Clock copy, Block Design, Dementia Rating Scale (DRS) Construction subscale이 함께 시행되었다.

- 2) Hansen & Terry(1997)이 기술한 방법을 따라 neurofibrillary tangle의 수를 세어 수정된 Braak stage(modified Braak stage)를 각 환자 사례에서 확인하였다. High Braak stage 집단은 수정된 Braak stage V-VI에 해당되는 환자들이었고, low Braak stage 집단은 수정된 Braak stage I-IV에 해당되는 환자들이었다.

- RESULTS

-

DLB, AD 두 환자 집단은 정상인에 비해 VOT 에서 저조한 수행을 보였으며, DLB 환자 집단이 AD 환자 집단보다 유의하게 더 낮은 수행을 보였다(표2). 그러나 High-Braak DLB와 Low-Braak DLB 집단 간에 VOT의 수행을 비교했을 때 유의한 차이는 관찰되지 않았다(표3).

ROC curve 분석 결과, 만점이 30점인 표준화된 방식의 VOT 점수를 이용해 정상인과 환자집단을 감별하고자 하였을 때, 곡선하면적(area under the curve, DLB=.86; AD=.78), 진단적 민감도와 특이도(DLB: optimal cutoff=21.5, sensitivity=81.2%, specificity=82.1%; AD: optimal cutoff=22.5, sensitivity=72.9%, specificity=72.2%)는 모두 AD 집단에서 보다 DLB 집단에서 더 좋았다. 그러나 DLB와 AD를 감별할 때에는 곡선하면적(area under the curve=.62), 진단적 민감도와 특이도(optimal cutoff=19.5, sensitivity=55.6%, specificity=67.9%)가 좋지 않았다 (Fig.1).

추가적으로 시행된 신경심리학적 검사 결과, DLB와 AD는 정상군에 비해 Clock Drawing, Clock copy, Block Design, DRS Construction test 에서 저조한 수행을 보였고, DLB는 AD에 비해 Clock Copy와 DRS Construction test에서 더욱 저조한 수행을 보였다. 또한, DLB와 AD 모두 정상군에 비해 언어 및 기억 과제에서 저조한 수행을 보였으나, 이 검사들에서 DLB 와 AD 간의 차이는 유의하지 않았다(표4, upper panel).

또한, High-Braak DLB, Low-Braak DLB 환자군은 VOT 점수뿐 아니라 그 외 시공간 구성 과제에서도 차이가 없었으나, High-Braak DLB는 Low-Braak DLB에 비해 일화적 기억과 언어 과제에서 저조한 수행을 보였다(표4, lower panel).

- DISCUSSION

-

본 연구 결과는 시각적 지각 및 조직화 능력이 AD에 비해 DLB에서 더욱 손상되어 있음을 시사하며, 이는 선행 연구 결과와

일치한다. 두 환자 집단 모두, 정상인에 비해서는 VOT에서 유의하게 낮은 점수를 보였고, DLB환자들은 AD환자들에 비해서

유의하게 저조한 VOT 점수를 보였다. 또한 VOT 점수는 정상인과 AD를 감별하는 것보다 정상인과 DLB를 감별하는데 더욱

효과적이었으나, AD와 DLB를 감별 진단하는데 진단 변별력은 높지 않았다. 본 연구 결과는 선행연구에서 밝혀진 바와 같이,

DLB환자들의 시각적 지각 및 조직화 능력이 AD 환자 보다 더 손상되어 있음을 시사하였고, 이는 구성능력이 필요한

과제뿐만 아니라 주로 지각 능력이 주로 요구되는 과제에서도 마찬가지임을 보여주었다. 그러나 VOT가 AD와 DLB를

감별하는데 낮은 민감도를 보인 점은, AD 환자 역시 배측 통로를 통한 공간적 정보와 복측 통로를 통한 사물 형태 정보를

통합하는 능력이 부족하여 VOT에서 기대보다 낮은 수행을 보였기 때문일 수 있다.

한편, DLB는 AD 에 비해 VOT 뿐 아니라, Clock Copy Test와 DRS Construction Subscale 에서도 저조한 수행을 보였으나, Clock Drawing 과 Block Design 과제에서는 유의한 차이가 없었다. 이는 이들 검사에 semantic processing (Clock Drawing Test)이나 executive control (Block Design Test)과 같은 다른 인지 기능이 연관되기 때문으로 보인다.

Braak Stage 에 따른 DLB 소그룹 간에 VOT 결과에 차이가 없었는데, 이러한 특징은 DLB 의 시지각적 결손이 AD 병리의 정도를 반영하기보다는 주로 Lewy body 병리를 반영한다는 점을 시사한다. 또한 High Braak stage DLB는 Low Braak stage DLB에 비해 기억과 언어 과제에서 저조한 수행을 보였으며, 이는 DLB 환자에서 기억과 언어 기능에 대해서는 DLB 병리뿐만 아니라 AD 병리의 영향이 가중된다는 것을 의미한다.

서울아산병원 신경과 신경심리실

한노을

Incidence of Dementia over

Three Decades in the Framingham

Heart Study

New England Journal of Medicine 2016;374:523-32.

- INTRODUCTION

- 전 세계적으로 치매 증상은 노인 인구에 있어서 의존성 및 장애를 발생시키는 주요 원인이다. 또한 평균 수명이 증가하면서 치매 유병률과 치매관련 금전적 비용이 기하 급수적으로 증가할 것으로 예상된다. 몇몇 연구에서 치매의 연령별 발생률이 (즉, 특정 나이에 치매의 위험) 감소됨을 보여주었지만, 이러한 연구들은 통계적으로 적절하지 않거나 유병률 데이터의 비교에 의존한 결과들을 보여 주는데 그쳤다. 심지어 다른 한 연구에서는 발생률에는 감소를 보이지 않은 결과를 보여주기도 했다. 치매의 발생률을 정확히 확인하려면 일관된 치매진단기준을 사용하고, 장기간의 관찰기간 동안 대표적 지역을 기반으로 새로운 환자 진단에 대한 연속적인 감시가 필요하다. 그러나, 현재까지 발표된 연구에서 이러한 조건을 충족시키는 연구는 거의 없었다. 이 연구에서는 Framingham Heart Study 참가자 중에서 3년 동안 치매의 발생률의 시간적 추이를 연구하였다.

- METHODS

-

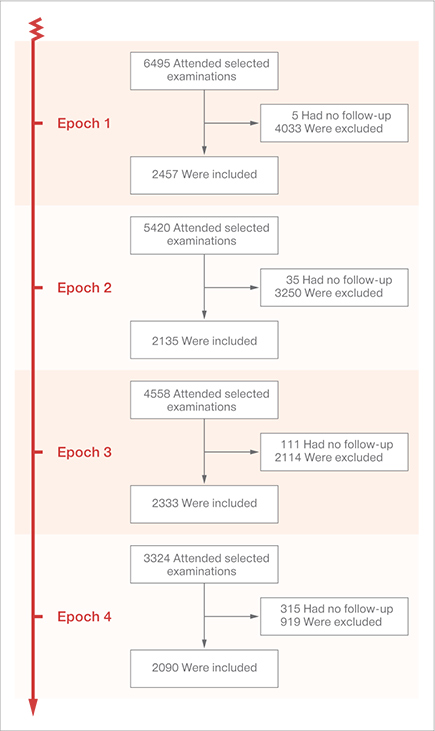

Framingham Heart Study 참가자들은 1975년부터 치매에 대한 검사를 실시하였다. 60세 이상 5205명을 분석하였으며, 이 연구에서는 네 개의 시대(4 epoch)에서의 치매 5년 발생률을 결정하기 위해 연령과 성별에 따라 Cox proportional-hazards models을 사용했다. 또한 시간적 경과에 따른 epochs, 연령, 성별, apolipoprotein E의 ε4 상태, 교육 수준의 상호 작용을 분석하였고, 이러한 위험요소의 효과뿐만 아니라 혈관 위험 인자와 심혈관 질환의 효과를 조사하였다.

Figure 1. Study Samples for the First, Second, Third, and Fourth Epochs.

- RESULTS

-

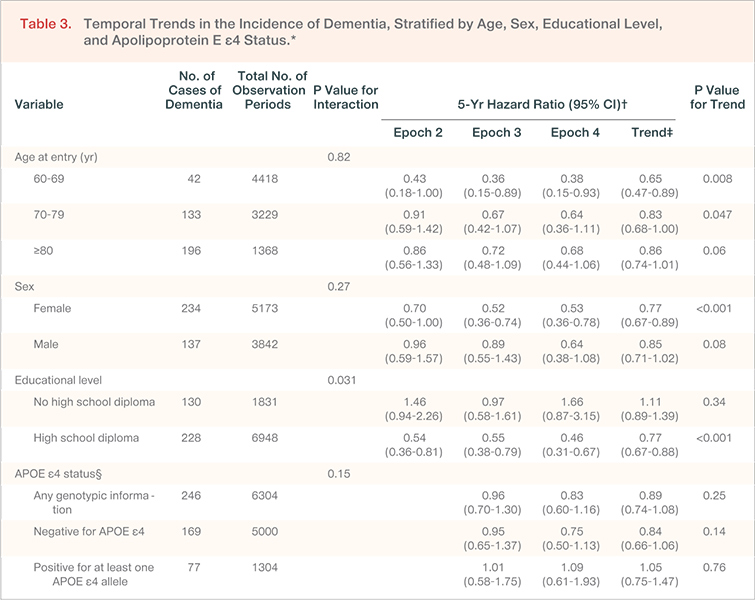

나이와 성별을 보정한 5년간의 치매 발병의 누적 위험 비율은 제1시기(1970년대 후반에서 1980년대 초반) 100명당 3.6 명, 제2시기(1980년대 후반에서 1990년대 초반) 100명당 2.8명, 제3시기(1990년대 후반에서 2000년대 초반) 100 명당 2.2명, 제4시기(2000년대 후반에서 2010년대 초반) 100명당 2.0명으로 점차 줄어들었다. 또한 제1시기 동안 발생에 대해, 발생 빈도는 각각 제 2, 제 3, 제 4 시기 동안 22 %, 38 %, 44 % 감소되었다.

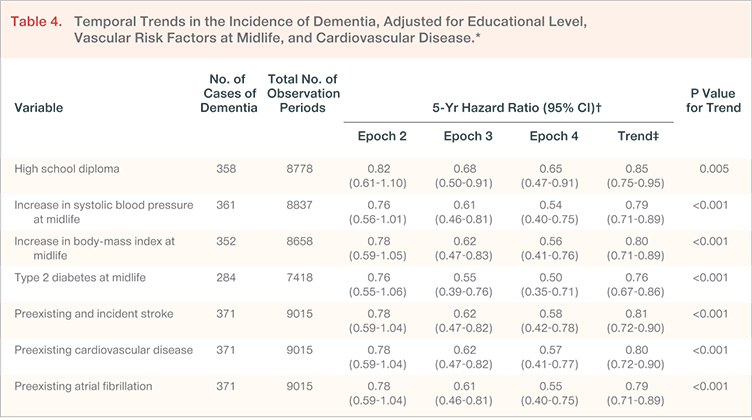

이 위험 감소는 고등학교 졸업장을 가진 고학력자에서 특히 두드러지게 나타났다. (hazard ratio 0.77, 95 % 신뢰 구간, 0.67-0.88).

비만과 당뇨병을 제외한 뇌졸중, 심방 세동, 심장 질환과 대부분의 혈관 위험 관련된 인자들과 치매의 위험의 발병률은 시간이 지남에 따라 감소함을 확인하였지만, 이러한 경향 중 어느 요인도 완전히 치매의 발병률의 감소를 설명하지 못하였다.

- CONCLUSION

- Framingham Heart Study 참가자들 중에서 치매의 발생 빈도는 30년에 걸쳐 점차적으로 감소했다. 이 감소에 기여 요인이 완전히 확인되지 않았지만 혈관 관련 위험인자들의 발병률의 감소도 하나의 주요한 요인으로 판단된다. 비록 유럽인들에 국한된 연구이지만 치매를 장기적으로 조절해 나가는데 있어서 혈관성 위험인자를 조절하는 것이 중요한 치료 중에 하나임을 알 수 있는 연구로서 의의가 있다고 하겠다.

고려대 안암병원 신경과

이찬녕